Infektionen des Genitaltraktes können primär zu Unfruchtbarkeit, Aborten und der Geburt lebensschwacher Fohlen mit einer Septikämie führen. Deshalb wird vor der Belegung einer Stute, ob im Natursprung oder durch künstliche Besamung, die bakteriologische Untersuchung von Zervix- oder Uterustupfern z. B. von Zuchtverbänden oder Deckstationen gefordert. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, neben der bakteriologischen Kultur auch auf einen möglichen Befall mit Hefen und Schimmelpilzen zu untersuchen.

Schutzmechanismen gegen Infektionen

Neben physikalischen Barrieren wie Vulvaschluss, vestibulovaginalem Sphinkter und der Cervix verhindern auch lokale Immunmechanismen die Ansiedelung (fakultativ) pathogener Keime. Sind diese physikalischen Barrieren zum Beispiel nach einer Schwergeburt nicht intakt, kann es zu einer Pneumovagina kommen. Auch eine Urinretention kann die Folge sein. Krankheitserreger können sich somit leichter ansiedeln.

Anatomische Besonderheiten wie große hängende Uterushörner, Defekte im Myometrium, ein hängendes Ligamentum latum uteri sowie degenerative Veränderungen der vaskulären Versorgung und des Lymphabflusses können die Selbstreinigung der Uterusschleimhaut negativ beeinflussen.

Immunabwehr

Intakte Stuten konnten nach experimenteller Infektion mit Streptococcus equi ssp. zooepidemicus den Erreger innerhalb weniger Stunden eliminieren. Bei älteren Stuten, die schon längere Zeit güst geblieben waren, dauerte die Elimination der eingebrachten Keime Streptococcus equi ssp. zooepidemicus und Pseudomonas aeruginosa wesentlich länger.

Humorale Abwehrmechanismen

Die dominierenden Immunglobuline sekretorisches IgG und IgA werden im Endometrium produziert. Die Konzentration an Immunglobulinen differiert nur marginal zwischen Stuten, die empfänglich für eine Endometritis sind, und denen, die sich als unempfindlich erweisen.

Stuten, die für eine Endometritis empfänglich waren, konnten eingebrachte Streptokokken während der akuten Infektion weniger effizient mit Opsoninen markieren und so ihre Elimination schlechter einleiten.

-

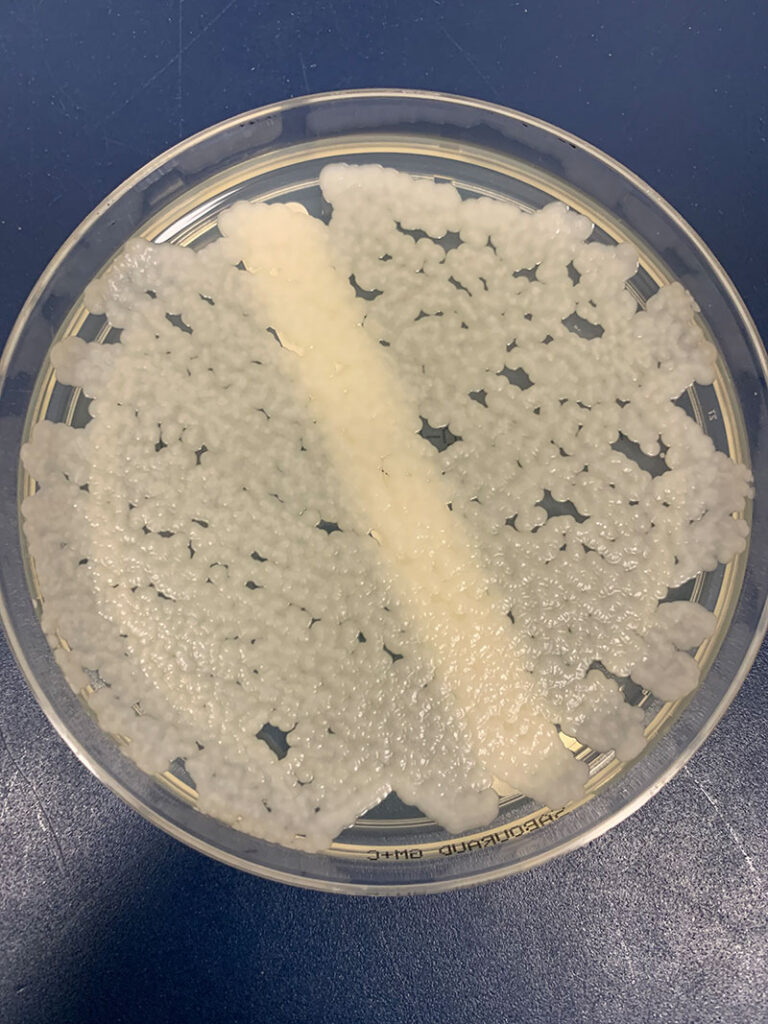

Abb. 1: Candida parapsilosis

Bildquelle: Laboklin

-

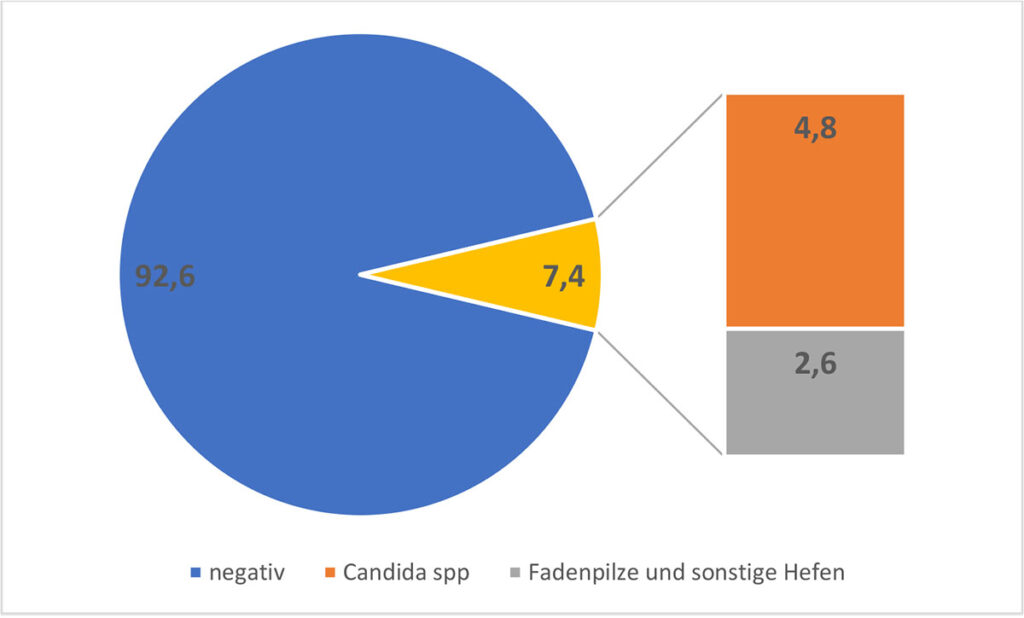

Abb. 2: Auswertung mykologischer Untersuchungen (2024),

n = 101, 7,4 % positive Proben

Bildquelle: Laboklin

-

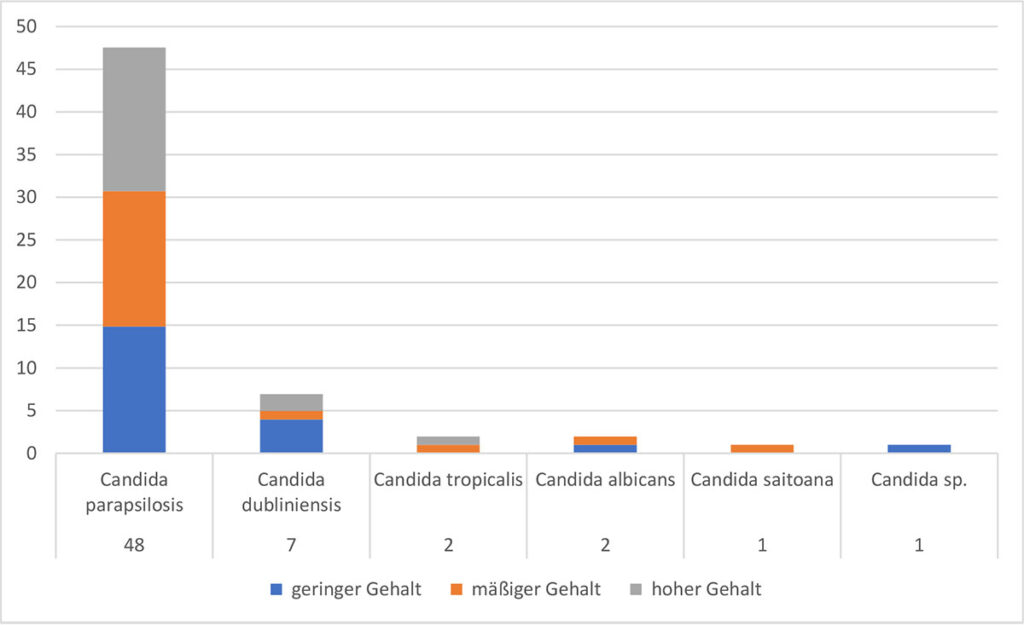

Abb. 3: Candida-Isolate nach Gehalt

Bildquelle: Laboklin

Zelluläre Immunreaktion

Chemotaktisch können die neutrophilen Granulozyten auf Bakterien, Endotoxine, Spermien, Samenverdünner, aber auch auf steriles Wasser reagieren, wobei auch kein großer Unterschied zwischen Stuten besteht, die für eine Endometritis empfänglich sind, und den unempfindlichen Stuten. Die zelluläre Stimulation nach der Belegung kann durch das Fremdeiweiß bei manchen Stuten zu einer dauerhaften Entzündungsreaktion führen, Permanent-Mating-Induced-Endometritis (PMIE). Diese dauerhafte Entzündungsreaktion mit vermehrtem Auftreten neutrophiler Granulozyten wird durch die Anwesenheit von Bakterien noch stimuliert. Eingeleitet wird es durch eine lokale Reaktion auf das primäre Antigen mit lokaler Produktion von Entzündungsmediatoren insbesondere von Prostaglandin E2 und dem vermehrten Einströmen neutrophiler Granulozyten zusammen mit Serumeiweiß. Die Phagozytoseaktivität der neutrophilen Granulozyten ist während des Östrus am höchsten.

Diagnostik von Pilzinfektionen

Zytologische Proben (zuverlässiger sind Biopsien der Gebärmutterschleimhaut) geben, neben Hinweisen auf den Zyklusstand und der Schleimhautanbildung, auch Hinweise auf eine Entzündung. Bakterien können mikroskopisch direkt ohne nähere Bestimmung der Spezies nachgewiesen werden. Gibt das Entzündungszellbild auch einen Hinweis auf eine Infektion mit Pilzen, kann durch Spezialfärbungen herausgefunden werden, ob es sich um Spross- oder Fadenpilze handelt.

Für die kulturelle Untersuchung sollte der Abstrich möglichst mit einem Spekulum steril aus der Cervix bzw. dem Uterus entnommen werden. Aus diesem Abstrich kann sowohl eine bakteriologische als auch eine mykologische Kultur angelegt werden.

Für die mykologische Kultur wird ein Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Gentamicin zur Hemmung der bakteriellen Flora verwendet. Die Bebrütung geschieht bei 36 °C für 48 Stunden. Im Anschluss erfolgt die erste Ablesung. Negative Kulturen werden nach weiteren 5 Tagen Inkubation erneut auf Pilzwachstum überprüft. Die Differenzierung der Hefen und Fadenpilze erfolgt mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie und mikroskopisch nach Anfärbung mittels Baumwollblau-Lactophenol-Lösung.

Ergebnisse eigener Untersuchungen

Von 1365 mykologisch untersuchten Cervix- bzw. Uterustupfern wurde in 7,4 % (n = 101) ein positives Wachstum auf dem Pilznährboden festgestellt. Hiervon wurden in 61 % der Fälle Hefen der Spezies Candida spp. isoliert. Bei der Differenzierung dominierte Candida parapsilosis (Abb. 1) den Candida-Komplex mit 46 %, in 16 bzw. 17 % konnte ein mäßiger bzw. hoher Gehalt dieser Hefe isoliert werden (Abb. 2 und 3). Andere Candida-Arten wurden nur vereinzelt isoliert. Fadenpilze, zu denen Aspergillus- und Penicillinum-Arten oder Schwärzepilze wie Alternaria alternata gehören, wurden nur vereinzelt und meist nur in einem geringen Gehalt angezüchtet.

Bewertung

Neben dem Nachweis der Hefen und Schimmelpilze muss auch der klinische Befund berücksichtigt werden. Hefe- bzw. pilzbedingte Endometritiden werden dann vermutet, wenn sich eine chronische Endometritis nicht oder nur vorübergehend nach einer antibiotischen Therapie bessert. Häufig liegt ein hochgradig gefüllter Uterus mit einem trüben Sekret vor. Die Cervixschleimhaut sowie das Endometrium erscheinen deutlich entzündet mit einer schmutzig roten Verfärbung. Geringe Gehalte an Hefen ohne klinische Veränderungen sind dabei eher zu vernachlässigen. Der Nachweis eines geringen Gehaltes an Schimmelpilzen ist eher als Kontamination bei der Probengewinnung zu werten.

Einer durch Hefen bzw. Schimmelpilzen verursachten Endometritis geht in vielen Fällen eine intrauterine Behandlung mit Antibiotika gegen eine bakteriell bedingte Entzündung voraus.

Durch die applizierten Antibiotika kann die Schleimhaut geschädigt werden, gleichzeitig können bei der intrauterinen Behandlung von außen Hefen und Schimmelpilze eingebracht werden. Es wird auch diskutiert, ob die Verwendung antibiotikahaltiger Samenverdünner zu einer Pilzmanifestation führen kann.

Therapie

Durch Lavage wird versucht, das Uteruslumen zu reinigen, Zelldetritus wie abgestorbene neutrophile Granulozyten zusammen mit den Mikroorganismen und anderen Entzündungsprodukten auszuschwemmen. Durch die eingebrachte Flüssigkeit kommt es zu einer Uteruskontraktion und einer Reinigung durch die vorübergehende Irritation der Schleimhaut. Zur Spülung beschrieben sind angewärmte ausbalancierte Elektrolytlösungen wie z. B. Ringer- oder Kochsalz-Lösungen. Diesen Spüllösungen können milde Antiseptika wie Povidon-Jod oder Chlorhexidin zugesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lösungen verdünnt angewendet werden, da es sonst zu schweren Entzündungen bis hin zu Schleimhautnekrosen kommen kann. Povidon-Jod-Lösung sollte in einer maximalen Konzentration von 0,05 % (5 ml einer 10-prozentigen Povidon-Jod-Lösung in 1 Liter Kochsalzlösung) Chlorhexidindigluconat in einer maximalen 0,25-prozentigen Konzentration angewendet werden. Der Einsatz von Dimethylsulfoxid (DMSO) als irritierende chemische Substanz zur Ablösung der entzündlich bedingt veränderten Uterusschleimhaut ist aus Tierschutzgründen eher fraglich.

Nach der Spülung kann der Einsatz von Antimykotika erwogen werden. Als systemisch zu verabreichenden oder intrauterin anzuwendenden Antimykotika ist derzeit kein Wirkstoff für das Pferd zugelassen. Zur Behandlung von Pilz- oder Hefeinfektionen werden verschiedene Substanzen wie beispielsweise Nystatin, Amphotericin B oder Clotrimazol intrauterin eingesetzt (Umwidmung). Für Hefen geeignet ist Nystatin, 0,5 bis 2,5 Millionen Einheiten gelöst in 100 – 250 ml sterilem Wasser. Da es schlecht wasserlöslich ist, muss es direkt vor der Applikation angesetzt und durch heftiges Schütteln in Suspension gebracht werden. Miconazol 200 – 700 mg in 40 – 60 ml steriler Kochsalzlösung täglich für bis zu 10 Tage soll den besten Effekt gegen Candida aufweisen.

Eine Therapie mit Antimykotika sollte mindestens über 7 – 10 Tage erfolgen. Gegebenenfalls kann auch ein Antimykogramm gegen die Hefen angefertigt werden.

Fazit

Gerade bei längere Zeit güst gebliebenen Stuten sollte im Rahmen der zuchthygienischen Untersuchung auch eine mykologische Untersuchung erfolgen. Die Erfolgsaussicht auf eine Erregerelimination bleibt trotz Behandlung vorsichtig.

Dr. Anton Heusinger

Leistungen zum Thema Zuchthygiene

- Zuchthygiene

- Zuchthygiene + Mykologie

- Zuchthygiene + CEM (Taylorella equigenitalis)

- CEM Kultur oder PCR

- CEM-Profile für Stuten und Hengste