Die Zöliakie des Menschen ist eine gluteninduzierte Enteropathie, die durch einen spezifischen genetischen Genotyp (HLA-DQ2-/HLA-DQ8Gene) sowie durch den Nachweis von gegen Gluten gerichtete Autoantikörper charakterisiert ist (Leonard et al. 2017).

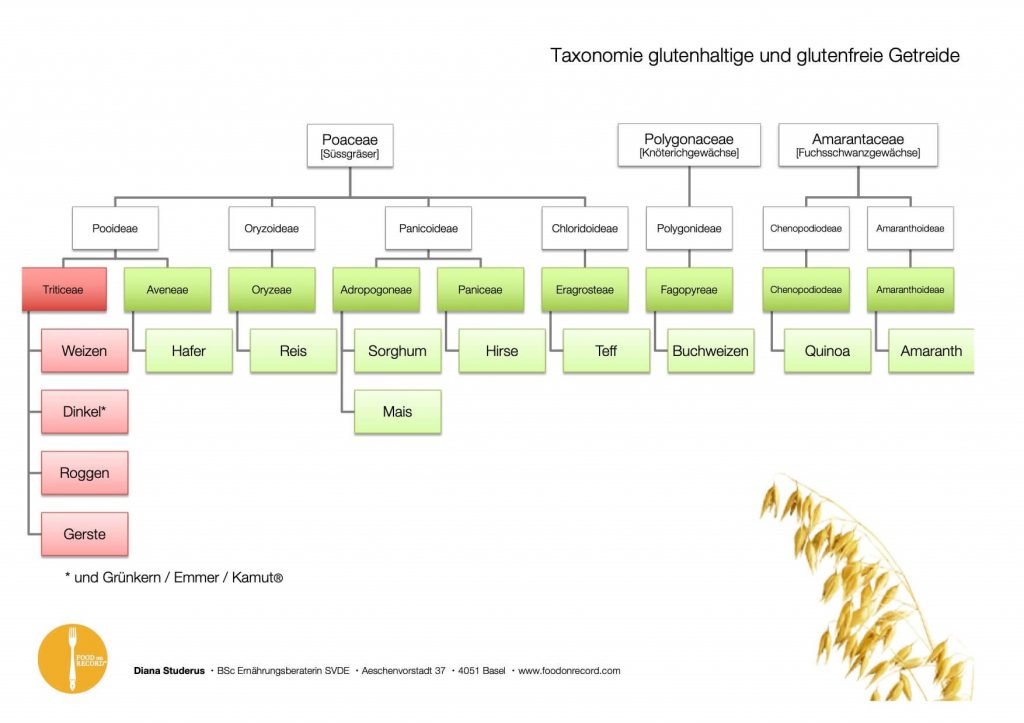

Gluten ist das Hauptspeicherprotein von Getreide (Weizen, Roggen, Gersten, Dinkel; Abb. 1) und eine komplexe Mischung von Hunderten ähnlichen und doch leicht unterschiedlichen Proteinen, v. a. aber Gliadin und Glutein (Biesiekierski 2017).

Beim Menschen wurde das Krankheitsbild der Zöliakie erstmals 1887 von Samuel Gee beschrieben, wobei Weizen als möglicher auslösender Faktor erst ca. 60 Jahre später, 1941, von William Diecke festgestellt wurde (Diecke 1941).

Klinisch fallen Betroffene v. a. durch eine Malabsorption, Durchfall sowie Kinder hauptsächlich durch Wachstumsstörungen auf (Andersen 1947). Die Prävalenz in der Gesamtbevölkerung liegt mit regionalen Unterschieden bei ca. 1 % (Husby et al. 2012).

Bei Hunden sind im Zusammenhang mit einer Glutenunverträglichkeit zwei Krankheitsbilder beschrieben. Zum einen ein Symptomkomplex beim Irish Setter, welcher v. a. durch Verdauungsstörungen geprägt ist, zum anderen ein hauptsächlich durch Anfälle geprägtes klinisches Bild beim Border Terrier.

In letzter Zeit treten jedoch auch Mischformen hinsichtlich der klinischen Bilder immer mehr in den Fokus der Wissenschaft (Lowrie 2017).

-

Abb. 1: Taxonomie glutenhaltiger und glutenfreier Getreide.

Bildquelle: Diana Studerus

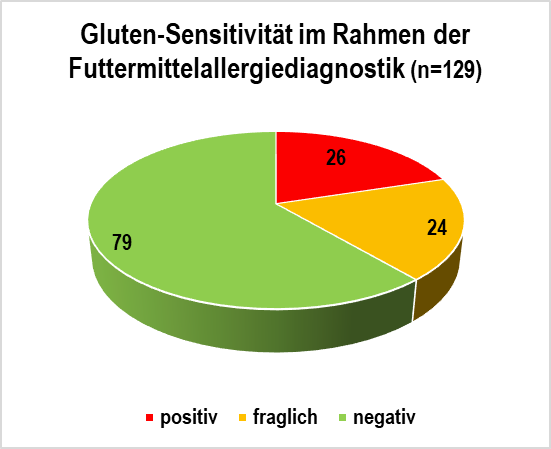

- Abb. 2: Gluten-Sensitivität im Rahmen der Futtermittelallergiediagnostik (n=129)

Ähnlich zur Zöliakie des Menschen wurden beim Irish Setter im Zusammenhang mit der Aufnahme von Gluten Verdauungsstörungen mit Innappetenz, chronischen Durchfällen sowie Gewichtsverlust bzw. bei Jungtieren auch Wachstumsverzögerungen beschrieben. Die klinischen Symptome beginnen üblicherweise in einem Alter von sechs Monaten (Daminet 1996). Pathologisch ist eine erhöhte intestinale Permeabilität, eine partielle Villusatrophie sowie eine intraepitheliale Infiltration mit Lymphozyten detektierbar. Der mukosale Schaden ist bei Irish Settern jedoch typischerweise weniger stark ausgeprägt als bei an Zöliakie erkrankten Menschen (Pemberton et al. 1997).

Diese mit Verdauungsproblemen einhergehende Gluten-Sensitivität des Hundes scheint rassespezifisch beim Irish Setter aufzutreten (Daminet 1996) und wird laut Garden et al. (2000) autosomal rezessiv vererbt.

Nach Umstellung der Fütterung auf eine glutenfreie Diät bessern sich i. d. R. alle klinischen Symptome drastisch und auch unmittelbar (Pemberton et al. 1997).

Obwohl bei Menschen mit Zöliakie erhöhte Gliadin-IgG-Antikörper-Titer detektierbar sind und diese auch als Screeningtest genutzt werden (Leonard et al. 2017), konnte in einer ersten Studie aus dem Jahre 1992 von Hall et al. bei Irish Settern mit glutensensitiver Enteropathie kein erhöhter Gliadin-IgG-Antikörper-Titer gemessen werden. Hall et al. (1992) spekulierten, dass dies mit einer Immunkomplexbindung begründet werden könne. Dieser in bisher nur der genannten Studie untersuchte Zusammenhang ist jedoch fraglich und sollte in weiteren Studien genauer geprüft werden. Denn der Test auf vorhandene Antikörper würde auch für die gluteninduzierte Enteropathie des Irish Setters ein wertvolles Diagnostikum darstellen (Manuskript in Vorbereitung).

Beim Border Terrier hingegen ist im Zusammenhang mit der Aufnahme von glutenhaltigen Futtermitteln das Canine epileptoid cramping syndrome beschrieben (Black et al. 2014). Dieses Krankheitsbild −auch bekannt als “Spike’s disease”− sollte nach neuesten Veröffentlichungen besser als paroxysmale glutenssensitive Dyskinesie (PGSD) bezeichnet werden, da es nicht mit epileptiformen Anfällen im Zusammenhang steht und auch klar davon unterschieden werden sollte (Lowrie 2017).

Es handelt sich dabei um Bewegungsabnormalitäten, die nur episodenweise auftreten, völlig selbstlimitierend sind und bei denen die Tiere, anders als bei epileptiformen Anfällen, die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein sind (Lowrie 2017). Als abnorme Bewegungen wurden u. a. Schwierigkeiten beim Gehen, ein milder Tremor, Krämpfe und Dystonien (unwillkürliche Muskelkontraktionen) beschrieben (Black et al. 2014).

Meist waren alle vier Gliedmaßen, der Kopf sowie der Nacken betroffen. Zwischen diesen Phasen mit abnormen Bewegungen, die 2−30 Minuten dauern können, liegen oft lange Perioden mit völlig normalem Verhalten (Black et al. 2014).

Auch leeres, unbestimmtes Starren (bei vollen Bewusstsein), gastrointestinale Symptome sowie Atopie mit starkem Juckreiz sind beschrieben (Lowrie 2017;).

Die klinischen Symptome sind oft vor dem dritten Lebensjahr zu beobachten, wobei die Fütterung einer glutenfreien Diät in 50 % der Fälle unmittelbar zu einer Reduktion dieser führt (Black et al. 2014).

Laut Lowrie (2017) sind Border Terrier die einzige Rasse, in der PGSD mit Sicherheit nachgewiesen wurde. Park et al. (2014) beschrieben jedoch auch einen Fall von PGSD bei einem neun Monate altem Yorkshire Terrier.

Erhöhte Spiegel der modifizierten Gliadin-IgG- (MGP-IgG) und der Gewebs-Transglutaminase-IgA-(TG-2-IgA) Antikörper stellen einen spezifischen Marker für die Diagnose der paroxysmalen glutensensitiven Dyskinesie (PGSD) des Border Terriers dar.

Bei glutenfreier Diät (mind. 3−9 Monate) sinken beide Antikörpertiter (Lowrie et al. 2015). Dies kann zum einen zur Therapiekontrolle genutzt werden, kann aber auch bei einer Testdurchführung mit bereits angepasster glutenfreier Fütterung zu falsch negativen Ergebnissen führen.

In einer im Haus durchgeführten Studie konnten wir von 129 Hunden, bei denen ein Futtermittelallergietest durchgeführt worden war, in 26 bzw. 24/129 Fällen ein positives oder fragliches Ergebnis hinsichtlich einer möglichen Gluten-Sensitivität nachweisen. Bemerkenswert war, dass es sich bei den dabei auffälligen Rassen v. a. um Mischlinge (n=10), Französische Bulldoggen (n=5), Deutsche Schäferhunde (n=4) und Labrador Retriever (n=4) handelte.

Fazit

Obwohl gewisse Ähnlichkeiten zwischen der Zöliakie des Menschen und der glutensensitiven Enteropathie des Irish Setters bestehen, äußert sich die Gluten-Sensitivität beim Border Terrier im Rahmen der paroxysmalen glutensensitiven Dyskinesie völlig anders. Erste Veröffentlichungen und im Haus durchgeführte Studien weisen darauf hin, dass nicht nur Irish Setter und Border Terrier, sondern auch andere Rassen mit klinischen Symptomen und positiven Antikörpertitern auf die Aufnahme von glutenhaltigen Futtermitteln reagieren.

Test auf canine Gluten-Sensitivität:

- 0,5 ml Serum

- Bestimmung der MGP-IgG und TG-2-IgA- Antikörper

- Für alle Hunderassen möglich

Dr. Julia Grassinger